À force de vouloir « prédire » l’avenir, nous finissons souvent par le rétrécir. La prospective s’appuie trop souvent sur des extrapolations linéaires et des « signaux faibles » qui peinent à embrasser la complexité du réel. L’histoire, au contraire, nous offre comparaisons, cycles, ruptures et mises en perspective qui libèrent l’imagination et clarifient l’action. Préférer l’histoire à la prospective, ce n’est pas renoncer au futur, c’est se donner les moyens d’en élargir les possibles.

« Les experts ne savent pas ce qu’ils ne savent pas. » Nassim Nicholas Taleb, Le Cygne Noir

Sommaire

ToggleUn futur sans ambition

Dans la plupart des cas, nos soi-disant prophètes dépeignent l’avenir comme une simple continuation du présent. L’idéologie managériale, portée par le mantra TINA (There Is No Alternative) a restreint drastiquement notre horizon de possibilités. Or, il est aisé de prédire l’issue d’une ligne droite : l’exercice du pouvoir se réduit alors à une gestion passive, où l’on “administre” la continuité.

- Innovation cosmétique, incrémentale, rarement transformatrice

- Décision publique et privée réduite à l’optimisation du présent

- Désengagement des équipes, faute d’un horizon mobilisateur

- Risque accru d’aveuglement face aux ruptures réelles

Nous construisons, tels des somnambules, un système dépourvu d’ambition et de nouveauté.

La prospective : science ou divination ?

Parmi toutes les approches du futur ; science-fiction, art, data science ; la prospective se présente volontiers comme une quasi-science. Le problème n’est pas l’intention, mais la méthodologie dominante qui installe une représentation linéaire du futur.

Même quand elle introduit des « ruptures », la prospective les traite souvent comme de simples anomalies signalées par des « signaux faibles », sans véritable garantie qu’ils deviennent la trame de l’histoire à venir. Dans des environnements complexes, où les interactions sont omniprésentes, l’art de la prédiction frôle l’impossible : le nombre de variables, les rétroactions et les effets d’échelle rendent les extrapolations fragiles.

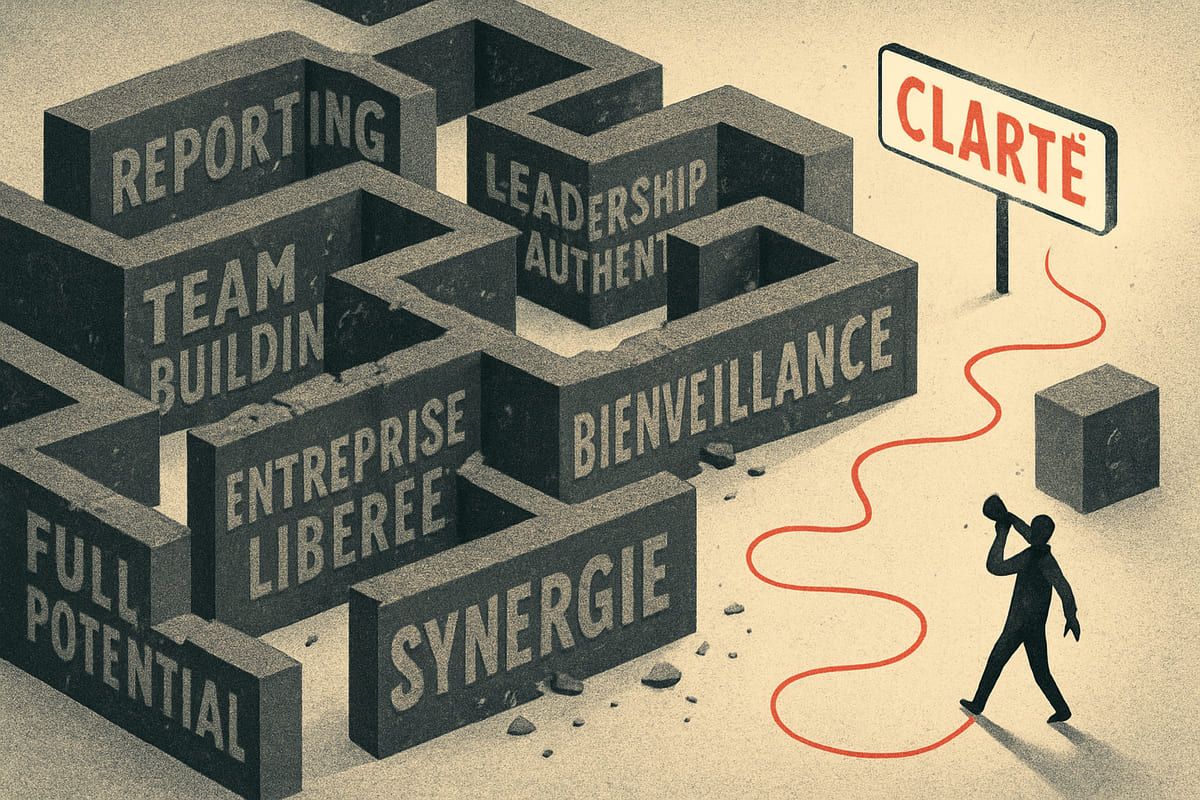

Développer de nouveaux imaginaires

Cessons de réduire le futur à un terrain d’expérimentation stérile. Pour ouvrir de nouveaux horizons, il nous faut des récits qui habilitent l’action et nourrissent l’ambition collective. Cela passe par des imaginaires pluriels, enracinés dans l’histoire autant que tournés vers le possible.

- Croiser histoire comparée, études de cas et scénarios plausibles

- Utiliser la fiction (design fiction, spéculation éclairée) pour tester des usages et des normes

- Travailler par analogies historiques pour éviter les faux “inédits”

- Construire des options stratégiques plutôt que des plans rigides

Pour les professionnels du marketing et de la stratégie, nourrir ces imaginaires suppose une culture solide des modèles et des usages. Voir par exemple notre sélection de livres pertinents à lire sur le marketing digital, et revisiter des cadres éprouvés comme le marketing mix (4P) pour les adapter à des contextes changeants.

Dé-prospectiver et ré-historiciser le futur du travail

Le travail est récemment devenu un terrain privilégié des discours prospectifs. On nous annonce une main-d’œuvre largement freelance, dictée par des plateformes et l’automatisation. La bonne question n’est pas “est-ce que cela va arriver ?” mais “comment cela s’est-il déjà produit — et avec quels effets ?”

L’histoire montre que ces configurations ne sont pas radicalement nouvelles. En Italie du Nord entre 1800 et 1880, une proto‑industrialisation a cohabité avec une pré‑industrialisation : des manufactures domestiques et une “fabrique dispersée” se sont développées en réponse à l’éclatement des exploitations familiales. Les chaînes de valeur fragmentées, la contractualisation à la tâche, la dépendance à des donneurs d’ordre puissants… tout cela a des précédents éclairants.

Questions historiques utiles à se poser dès aujourd’hui :

- Quelles formes de travail à la tâche ont déjà existé dans mon secteur ?

- Quelles protections, quels syndicats, quelles solidarités ont émergé alors ?

- Quelles infrastructures (juridiques, techniques, éducatives) ont rendu ces formes plus justes ou plus efficaces ?

- Quelles erreurs du passé devons-nous éviter de répéter ?

Repenser l’histoire plutôt que prédire

Plutôt que d’extrapoler un futur “probable”, explorons des futurs « plausibles » à partir d’analogies historiques robustes. L’approche historique ne nie pas l’inédit ; elle l’encadre et l’évalue, en l’inscrivant dans des familles de phénomènes déjà observés.

| Dimension | Prospective linéaire | Approche historique |

|---|---|---|

| Temporalité | Projection d’une tendance unique | Allers‑retours, cycles, ruptures |

| Méthodologie | Extrapolation + signaux faibles | Comparaisons, archives, causalités |

| Rapport à l’incertitude | Réduction, scénarios “probables” | Acceptation, scénarios “plausibles”, options |

| Effet sur l’action | Gestion, budgets, contrôle | Stratégie, robustesse, apprentissage |

| Risque majeur | Biais de confirmation | Anachronisme (corrigé par méthode) |

Pour aller plus loin :

- Lire pour élargir ses cadres d’analyse : Livres pertinents à lire sur le marketing digital

- Revisiter ses outils d’action : Guide marketing mix (4P)

Mettre l’histoire au service du futur

Préférer l’histoire à la prospective, c’est refuser la dictature du présent et du « probable » pour renouer avec l’ambition du « possible ». L’histoire ne se répète pas à l’identique, mais elle rime : elle nous offre des analogies solides, des mises en garde précieuses et des répertoires d’action.

En ré‑historicisant nos questions ; travail, technologie, organisations, marché ; nous passons d’une gestion du futur à une véritable politique du futur.

Concrètement, cela invite à :

- Documenter des précédents pertinents avant toute “prédiction”

- Construire plusieurs scénarios plausibles ancrés dans des analogies historiques

- Préférer des stratégies optionnelles et réversibles aux plans monolithiques

- Cultiver des imaginaires exigeants, nourris par la recherche, la fiction et les retours d’expérience

Ainsi, l’avenir cesse d’être une ligne droite à administrer. Il redevient un champ d’exploration stratégique, où l’histoire éclaire, élargit et fortifie notre capacité d’agir.