Contenu… en quelques années, ce mot-valise a tout avalé sur son passage.

Il recouvre romans, films, enquêtes, chansons, chroniques. Tout devient une matière indéfinie, prête à l’emploi. Tout devient du contenu.

« Quand les hommes ne peuvent plus changer les choses, ils changent les mots. »

Jean Jaurès

Pourquoi ce glissement sémantique, si rapide, si total ? Et qu’est-ce qu’il dit de notre rapport à la culture ?

Sommaire

Toggle« Contenu » : comment un mot a tout uniformisé

Un mot sain, ça sédimente sur des siècles. On en perd l’origine, on en retrouve l’os à l’étymologie.

D’autres naissent en quelques mois. Ils saturent les médias, colonisent nos conversations, forcent nos langues.

On finit par les employer, sans trop savoir ce qu’on dit vraiment.

- Un artiste ne se dit pas : « Aujourd’hui, je vais produire du contenu ». Il fait un film, il compose un morceau, il écrit un poème.

- Un spectateur ne pense pas : « J’ai envie de consommer du contenu ». Il veut voir un film, lire un article, écouter un album.

Alors, qui parle quand on dit « contenu » ? Et que masque cette indéfinition pratique, devenue norme ?

Les contenus « purs » : le cas des influenceurs

La plupart du temps, « contenu » se greffe sur des formes anciennes. Parfois, il ne reste que ça : du contenu pur.

C’est le cas des influenceurs sur YouTube, Instagram, TikTok. Ce qu’ils publient n’est ni chronique, ni enquête, ni sketch. C’est du contenu, point.

- Leur mission principale : monétiser une audience auprès des marques.

- Le reste peut exister, passion, ennui, narcissisme ; mais tout s’aligne sur l’objectif pécuniaire.

- À cette fin, n’importe quel format fait l’affaire. Bienvenue au job-sandwich version Gen Z.

Pourquoi ne parler que de « contenu » ici ? Parce que la création et la publicité y sont indémêlables.

Avant, la pub coupait le flux, à la TV, à la radio, dans les journaux. Elle se signalait comme telle.

Ici, il n’y a plus symbiose, il y a fusion.

Le contenu, espèce invasive

Définition provisoire : un contenu est une production où l’intention créative et l’intention mercantile se confondent absolument.

Cette définition tient mieux pour les contenus « purs » que pour les contenus hybrides, films, séries, articles ; mais elle éclaire l’essentiel : nous vivons un renversement profond dans la manière de produire des œuvres.

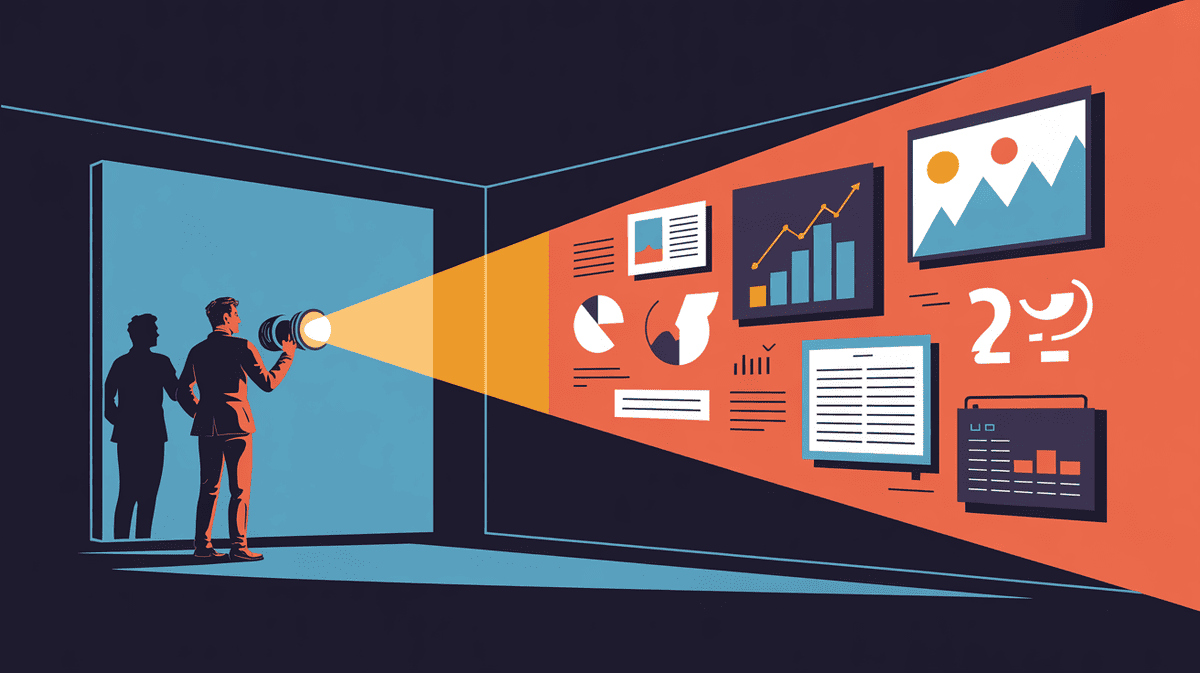

Netflix comme révélateur : la marchandisation précède la création

En vingt ans, Netflix est passé de loueur de DVD, à plateforme de diffusion, à producteur mondial.

- Netflix est une entreprise technologique.

- Ses algorithmes segmentent les publics en amont de la création.

- Cas d’école : public de The West Wing + attrait pour Kevin Spacey + intérêt pour David Fincher : naissance de House of Cards.

La logique a basculé.

La marchandisation précède la création.

Avant vs aujourd’hui : la chaîne de valeur a pivoté

Voici l’évolution, résumée de manière concrète :

| Dimensions | Monde d’avant | Monde du contenu |

|---|---|---|

| Ordre des étapes | Création → Production → Marchandisation → Diffusion | Marchandisation → Segmentation → Formatage → Production → Diffusion |

| Point de départ | Intuition d’auteur, prise de risque éditoriale | Données d’audience, appétences, tests A/B |

| Rôle du risque | Assumé par le studio, le label, l’éditeur | Minimisé par le ciblage et la data |

| Place de l’auteur | Central, identifiable | Accessoire, interchangeable, parfois invisibilisé |

| Signal de la publicité | Coupures, encarts, séparation explicite | Fusion avec la narration, intégration native |

| Métriques clés | Qualité perçue, critique, longévité | Rétention, complétion, watch time, taux de clic |

Autrefois, une multinationale pouvait émerger d’un garage. Les Beatles : d’abord quatre gamins de Liverpool, puis Hambourg, puis un label, puis le monde.

Aujourd’hui, impossible de créer sans intégrer la vendabilité dans la structure même de l’œuvre.

Licences, marques, calibrage : le cas Star Wars

Enfant, on parlait de « saga » La Guerre des Étoiles. Aujourd’hui, on parle de « licence » Star Wars : une marque.

- Avant : les produits dérivés découlaient du film.

- Maintenant : le film est lui-même un produit, calibré pour la licence.

Dans la trilogie originale, on sent un auteur, ses obsessions, ses limites, ses dialogues bancals.

Dans la postlogie Disney, on sent surtout la conformité à une cible et à une bible de marque. Des contenus cinématographiques, plus que des films.

Des films qui existent, mais comme contenus

Netflix peut financer de grands auteurs, les frères Coen, David Fincher, Martin Scorsese. C’est une excellente nouvelle.

Mais dans l’écosystème plateforme, ce sont des contenus avant d’être des films. Le jugement esthétique se déplace : « bon » ou « mauvais » pèse moins que « je suis dans la cible » ou « je ne suis pas dans la cible ».

« Ce n’est pas du cinéma. »

Martin Scorsese

As-tu déjà ressenti cet arrière-goût standardisé dans des productions Netflix, dans certaines playlists Spotify ? Un goût constant, parfois agréable, comme le Nutella ou un yaourt à la banane.

Cet arrière-goût, c’est celui du contenu.

Parler comme une plateforme : pourquoi c’est un problème

Quand on dit « contenu », on parle comme une plateforme. Elle aligne un contenant, un contenu, une audience. Elle est indifférente à la nature et à la qualité.

Le problème : ce mot masque l’inversion de la création par la marchandisation. Il nous empêche de la questionner.

En répétant « contenu », on en devient les complices, lexicalement. Le risque : voir cette logique coloniser tout l’écosystème culturel, comme une espèce invasive qui étouffe tout sur son passage.

L’idéologie ne meurt pas, elle se fragmente

Image utile : L’Empereur-Dieu de Dune. À sa mort, Leto II se fragmente en « truites des sables » qui disséminent sa conscience.

Nos idéologies actuelles ont fait pareil. Les grands systèmes cohérents se sont dissous en fragments mobiles, atomisés, difficiles à contrer. Ces fragments voyagent dans les mots.

Les idéophèmes : nouveaux vecteurs de propagande

« Contenu » est un idéophème : un mot porteur d’une charge idéologique, arraché au système de pensée des plateformes.

- Dans son environnement d’origine, c’est cohérent.

- Une fois diffusé dans la société, le mot transporte sa matrice, infléchit nos représentations, oriente nos actions, souvent sans que nous en ayons conscience.

On finit par commercialiser avant de créer, on parle avant de penser.

Voir l’hypothèse Sapir-Whorf : la langue cadre la pensée.

Sur ce point, lire aussi : L’illusion performative.

Memes et viralité : pourquoi ça prend

Le meme, au sens de Dawkins, est une unité d’information culturelle qui se réplique.

L’idéophème en est une sous-catégorie, plus virale. Ni vivant ni inerte, comme un virus, il a besoin d’un hôte pour se multiplier.

Quand nous disons « contenu », quelque chose parle à travers nous. Nous devenons des vecteurs.

Désamorcer la mécanique : prendre la propagande au mot

Bonne nouvelle : les idéophèmes ont un talon d’Achille.

Il suffit parfois d’un grain de sable. Une prise de conscience sur un mot.

La prochaine fois que tu diras « contenu », écoute le petit grincement. Il crée l’espace critique dont on a besoin.

- Plutôt que d’obséder sur les biais cognitifs, surveillons les biais linguistiques.

- Dressons une liste d’idéophèmes en circulation.

- Cultivons une immunité collective.

Notes :

- Un pouvoir peut forcer les mots et leurs usages, LTI de Klemperer, novlangue d’Orwell ; ce n’est pas le cas traité ici.

- On peut remonter à l’essai « Content is King » de Bill Gates, 1996.

- Disney et Netflix semblent opposés : Disney vise la masse, Netflix agrège des niches ; deux approches d’un même marché. Dans les deux cas, on produit d’abord des contenus.

- Le mode de production n’explique pas tout : le contenu se consomme d’une manière singulière ; sujet à part entière.